Si vous avez lu jusqu'au bout l'avant dernier post, j’espère que votre curiosité a été éveillée par "le rapport Meadows", autrement appelé "rapport du club de Rome" ou encore désigné par le titre du livre qui en a découlé : "limits to growth".

Cette étude de scientifiques du MIT, publiée en 1972, avait pour but, ni plus ni moins, que de faire un modèle du monde ! Je vous entend déjà dire "bullshit". Bien évidemment qu'il est impossible de mettre le monde en équation. Par contre il est possible de constater que par exemple, dans les grandes lignes, l'accroissement démographique varie en liaison avec le développement économique ou encore que l'exploitation des terres agricole s'intensifie avec l'accroissement démographique. Ou que l'exploitation des ressources augmente avec l’activité économique et que l’activité économique augmente avec le dynamisme démographique...etc.

Tout cela est à la fois simple et complexe mais ce qui est sur, c'est que cette approche dit de dynamique des systèmes est moins simpliste que ce que font quotidiennement tous les économistes, hauts fonctionnaires, planificateurs et politiques qui n'ont comme seule perspective sur le futur que de prolonger les tendances actuelles.

Ce que font donc les modélisateurs en dynamique des systèmes, c'est d'essayer de comprendre comment les choses sont liées et de faire tourner cela sous forme de modèle. Il est important de noter que, que ce soit un modèle de climat ou un modèle monde, une manière très simple de comprendre si le modèle a de la valeur, c'est de le faire tourner pour une période dont on connait déjà les résultats et de voir si on obtient bien la même chose que ce qui s'est réellement passé.

- Il se trouve par exemple que les modèle de climats que font tourner les climatologues sont cohérents avec les grandes lignes des variations du climat des derniers 10 000 ans jusqu’à aujourd'hui en rentrant comme condition initiales ce qu'on sait des données d'il y a 10 000 ans .

- Les modèles de météo sont capables de prévoir la météo d’hier avec les données d'avant hier.

- et les modèles world 1 2 et 3 issus des études de "limits to growth" sont cohérents avec l’évolution du monde depuis la révolution industrielle jusqu’à aujourd'hui.

|

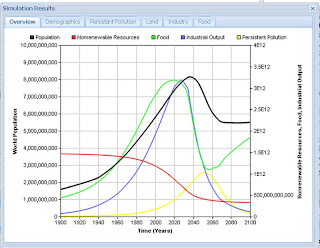

Voici une application internet ou vous pouvez jouer par vous-même avec le modèle world 3 en changeant les conditions initiales (la quantité de ressource disponible, la vitesse du développement technologique, ou des politiques contraignantes d’économie de ressources) et voir ce qui se passe.

Par exemple ceci :

|

Dans presque toutes les simulations, le modèle montre un effondrement de la population, des productions agricoles et industrielles, avant la fin de la première moitié du XXIème siècle. Cela est somme toute assez intuitif : épuisement des ressources et des terres agricoles, explosion de la pollution (CO2 entre autres) qui ont des retours négatifs sur les autres variables et c'est le cercle vicieux jusqu’à l'effondrement. Bien sure le modèle est trop simple pour être vraiment prédictif, par contre la facon dont évolue le modèle et sa vitesse (effondrement) est pour le moins troublant sachant qu'il y a de grande chances pour qu'un modèle beaucoup plus sophistiqué réagisse de la même manière. C’était en gros les conclusions de l’étude "limits to growth" au début des années soixante dix. Depuis, tout le monde, s'est efforcé de nier le problème.

(a suivre...)